Play all audios:

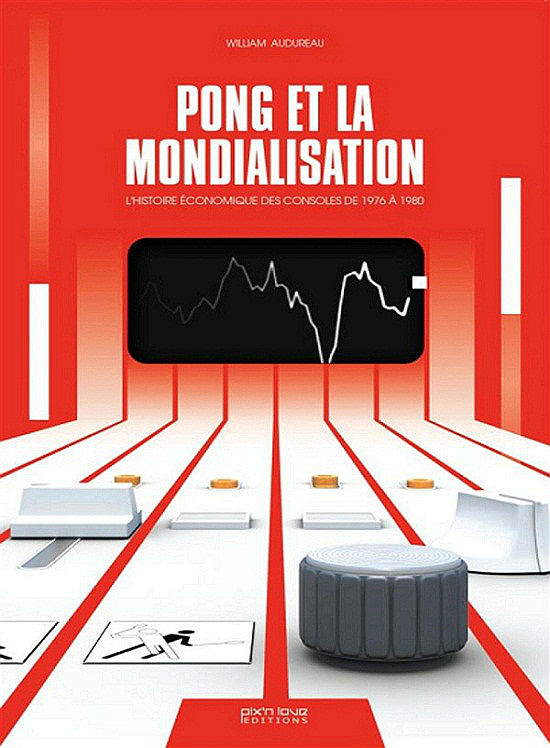

William Audureau revient sur la fin des années 1970, une période méconnue mais pourtant fondamentale dans l’histoire de l’industrie du jeu vidéo. Vincent de Maupeou Publié le 04 mars 2019

Après la naissance du jeu vidéo au début des années 1970, une dynamique d'innovation et de production sans équivalent anime, à partir de 1976, le marché des consoles de jeu. Pas moins

de 430 marques sortent leur propre modèle en 1977, bien loin du trio actuel Sony, Microsoft et Nintendo. Autre chiffre assez insoupçonnable : le secteur du jeu-vidéo pèse déjà, en 1977,

l’équivalent de 272 milliards d’euros actuels (cinq fois plus qu’en 2010)1 ! William Andureau, journaliste au _Monde_ et auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire des jeux vidéo,

revient sur les débuts des consoles domestiques. _Pong et la mondialisation_ a pour objectif de comprendre pourquoi les années 1970 ont considérablement structuré le marché des jeux vidéo

jusqu'à aujourd'hui. Peu avare d'anecdotes étonnantes, l'auteur propose un livre clair, aéré, et accessible à tous, qui s’adresse effectivement « aussi bien aux

passionnés d'histoire des jeux-vidéos qu'aux chercheurs en histoire économique [...] et qui sait, sur un malentendu, peut-être est-il possible d'intéresser un rétro-gamer »2

LE JEU-VIDÉO, NOUVEAU PRODUIT AU CŒUR DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE L'auteur nous emmène d'abord aux États-Unis où l'industrie du loisir est en pleine croissance avec

l’augmentation du temps libre. Les juke-box, les flippers et autres jeux électroniques fleurissent dans les cafés du pays. Parallèlement, l'industrie de l'électronique cherche des

débouchés dans le grand public. Il n'en faut pas plus pour qu'une foule d'entreprises décide d'investir le secteur. Bientôt, l'une d'entre elles, Atari, a

l'idée de transposer les jeux d'arcade dans le salon du consommateur : en 1975, à Noël, la première console Home Pong sort dans les rayons au prix de 98 $ (420 $ actuels). Le

succès est immédiat. Derrière la compagnie de Nolan Bushnell, qui pèse déjà 40 millions de dollars en 1977 (175 millions de dollars actuels), ce sont plus de 480 compagnies de la planète qui

vont s'engager dans ce secteur prometteur, produisant cette année-là le nombre record de 744 références de consoles différentes ! En France, par exemple, des marques de hi-fi (Pathé

Marconi) ou d’électroménager (SEB) se lancent dans l’aventure. Aux États-Unis, il existe même une console produite par une marque de prêt-à-porter texane, et une autre aux couleurs de

Coca-Cola. Si la plupart de ces entreprises ne s’inscrivent pas à long terme dans le secteur, cela donne une idée de l'effervescence suscitée par les premières consoles. Cette

démocratisation du jeu vidéo est permise par des avancées technologiques remarquables dans les années 1970. Bientôt, le jeu de tennis fait place aux consoles à choix de jeu multiple, puis la

couleur apparaît, la taille des boîtiers se réduit... Derrière les marques, ce sont les fabricants de semi-conducteurs grand-public qui sont à la pointe de l'innovation. Leurs

solutions clé en main permettent à des entreprises lambda d’investir ce secteur en devenir. En équipant 75 % des consoles de la planète, un acteur comme _General Instruments_ est

incontournable (l’auteur le compare à Google et son système d’exploitation Android). Les États-Unis garderont longtemps une longueur d'avance technologique sur les autres pays, jouant

le rôle de prescripteur dans l’industrie du jeu vidéo. LE JEU VIDÉO, PUR PRODUIT DE LA MONDIALISATION L’auteur nuance par la suite l'importance des États-Unis : les acteurs américains

sont rapidement soumis à la forte concurrence de l’Asie. Dans un contexte de forte libéralisation des échanges, impulsée par le GATT et l’ONU, les pays émergents obtiennent néanmoins la

protection temporaire de leur marché intérieur en 1968. Si la tendance est à la réduction des barrières tarifaires, les nouveaux pays industrialisés d’Asie (NPIA) obtiennent d’importantes

garanties : relèvement de leurs droits de douane et exonération des tarifs extérieurs sur leurs marchandises. En réalité, ce système fait le jeu des grands groupes internationaux (Philips,

Radofin, Plustron). Ces derniers ont pu largement sous-traiter la production de consoles en Asie, avec des avantages commerciaux sans équivalent. Le jeu vidéo illustre parfaitement la

logique occidentale de division internationale de la production en vigueur à l’époque. Les puces des consoles de jeu sont fabriquées en Amérique, puis assemblées à Singapour ou Taïwan, avant

d’être vendues par millions sur les marchés européens. Dès ses débuts, le jeu vidéo s’inscrit dans un système de production industrielle à l’échelle mondiale, qui lui permet de se

développer rapidement. En Asie deux pays font cependant exception : Hong-Kong et bien sûr le Japon. L'ancienne colonie anglaise a su contrecarrer la domination technologique américaine

en adoptant une stratégie d’acquisition de technologies. Au Japon, l'industrie du jeu-vidéo a bénéficié de l'impulsion du MITI, le puissant ministère de l'industrie japonais,

qui actionne le levier du protectionnisme et exonère les industries de haute technologie. Ce modèle engendre par exemple le tandem Mitsubishi/Nintendo : le premier fournit sa technologie de

pointe au second, permettant au Japon de se mettre dans un premier temps à l'abri les Etats-Unis, avant de sérieusement les mettre à l’épreuve. LES RAISONS DE L’ÉCHEC FRANÇAIS William

Andureau aborde enfin une autre grande question : pourquoi n’y a-t-il plus de consoles françaises depuis 30 ans ? Durant les années 1970, la France réunit tous les atouts pour devenir un

acteur européen de premier plan dans l’industrie naissante des jeux vidéo. Son marché intérieur est important, contrairement à certains de ses voisins et concurrents (la France compte en

1975 environ 50 millions d’habitants, contre par exemple 13 millions aux Pays-Bas). La qualité des ingénieurs français, formés dans les écoles d’élite, permet au pays d’avoir un niveau

technologique avancé. Enfin, la France est dotée de champions industriels dans l’électronique destinée au grand public, capables d’investir dans un secteur en croissance. Malgré ces

avantages, la France rate le virage vidéo-ludique. Le jeu vidéo est avant tout un jeu ! Or, les principaux acteurs du jouet en France restent encore peu convertis au capitalisme, reposent

sur des entreprises de petite taille basées le plus souvent dans le Jura, et maintiennent une tradition du jouet en bois. Plus intéressant encore, ces entreprises privilégiaient l’aspect

éducatif, pédagogique du jeu pour enfant. Elles ne percevaient pas dans le jeu vidéo un renouveau majeur dans le divertissement social et interactif, mais le considéraient plutôt comme une

de ces modes éphémères importées des Etats-Unis3. Le travail de l’auteur aboutit à la constitution d’une base de données inédite de plus de 1 400 modèles de consoles datées des années

1976-1980. On regrette juste que le livre soit autant centré sur la production et laisse de côté les usages des consommateurs des premières consoles de jeux4. Mais ce patient travail a

permis à William Andureau de développer une analyse pointue de la naissance du jeu vidéo comme industrie culturelle, et de mieux appréhender les caractéristiques de son marché d’envergure

mondiale. -- _Crédits photos_ "Home Pong" Evan Amos/Wikimedia Commons "La Color TV Game 6", première console de Nintendo Vinelodge/Wikimedia Commons * 1p.14. * 2 * 3p.

126 * 44 millions de foyers américains possèdent une console de jeu en 1976.